Results matching “弱者” from 新地のドゥルーズ

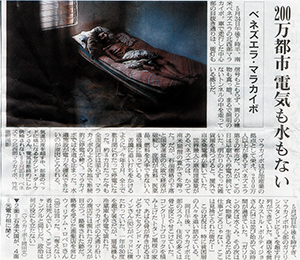

(いずれも朝日6月3日の第1面)

「現代思想6月号」の千葉雅也+仲山ひふみ+S・ブロイ+河南瑠莉の対談をとりあえず読んでみた。で、事後の感想としては意外にも悪くはなかった。

若い頭脳の発想に満ちている。それでも未来に構える老人には「教則本」としての活用がある。癒しは微塵もない(そう言ってよければ)。以下は対談での千葉雅也の言。

「ドゥルーズ+ガタリによれば、資本主義は常にその暴走を抑えるための公理系とペアで動きますが、まさにその近代的な人間の理念に基づくところの、弱者を救済したり、富を再分配したりといったレギュレーターが、公理系として資本主義の中で作動しています。ですから今日、近代の人間的社価値をもう一度問い直すという動きは、資本主義の公理系を外す動きとしても解釈できることになりますね」

公理系を外す、ということになれば「加速主義」の結論は例示的にはこうなります。

8050問題の関連で就職氷河期の世代を支える施策をとるなどのニュースに触れても、それを救済策だと受け止めてはならない。構造的な問題には手を付けません、とりあえずパッチを当てます。なので、あとはあなた自身の問題だと受け止めてください、ということになるわけです。これは「自己責任」と同じですね。世界的なネオリベは似たようなものだとおもう。

メルトダウン、シンギュラリティ、ポストヒューマニズム、それが現実にここにあるわけです。これはホントに辛く重たい現実です。SNSの方は脱構築が可能かもしれない、では一方のベネズエラはどうか?うーん。これはちょっと怖い。

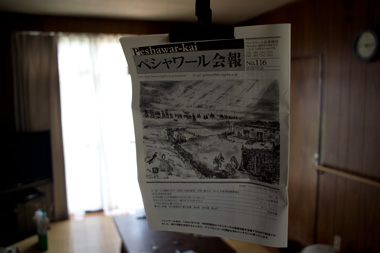

(α7R/FUJINON 4.5cm 1.9)

地に立つ岩波『世界』。(笑)。その「脱成長」関連記事を読む。「人口減少下の経済」=87歳の伊東光晴が意気軒昂な論陣を張る。ハロッドの自然成長率、シュンペーターのイノベーション、、ローマクラブの『成長の限界』・・など懐かしいタームが出てくる。要旨は今の首相の打ち出した3本の矢は折れている、間違っている、というものだ。じっさい普通の感覚でも、人口が減少する中で成長率を高めることができるの? と思う。60年代、70年代とはとりまく環境が違う。熾烈な価格競争に敗れて疲弊した企業の「身売り」も珍しくない。中国で「原発」事故が起きたら、PM2.5のような被曝がある、と想像する僕には「成長」はむなしく響く。中進国の公害は日本の60年代と同じだ。四日市公害、水俣、カネミ・・と金満ニッポンが渡った橋だ。だから現代日本は今こそ質のいい「生活」を国民にもたらす施策を講じてほしい。それが普通の感覚だ。弱者に眼を向けて、と。まあ言うは易しだ。「脱なになに・・」が難しいのは「原発」で立証されている。

かの西川潤(出たあ!)も「新しい発展パラダイム」としてブータンの「国民総幸福」を論じている。でもなあ・・と思う。『世界』を読んでると、ニヒリストの僕は現政権への「遠吠え」みたいな気がして元気がでるより意気消沈してしまうのだ。こんなこと言っちゃホント悪いと思う。

(NEX-7/E2.8/20 F3.5 ISO640 -0.3EV/Photoshop CS5.5)

以下は「ペシャワール会報No.116より、中村哲氏の報告(抜粋)

/////二〇一二年度を振り返って/////

二〇一三年九月にぺシャワール会、翌年五月には、現地活動三十年を迎えます。

かつての青年医師は、初老の工事現場監督となり、この間のめまぐるしい変転を思うと、波澗万丈とはこんな事をいうのかと不思議な気がしています。

めまぐるしい動きにも拘らず、一貫する縦糸は、天・地・人の構図の中で「自然と人間の関係」を問い続けることだったような気がしています。

医療現場、河川工事、農業に至るまで、このことは変わりません。

大きな転機が何度かありましたが、最後のものは二〇一〇年八月の大洪水でした。ごみクズのように流されるはかない人間の営みを見ながら、思うところがありました。それまで、人の都合で自然を眺める未練がましさを拭えませんでしたが、自然の摂理から人を眺めるようになってきました。

人は大自然の中で、身を寄せ合って生きています。そして、人もまた自然の一部です。このことを忘れると、私たちの考えは宙に浮いてしまいます。科学技術で自然を制御できると錯覚し、不老不死の夢が叶うかのように考える。目先の満足のためなら、暴力も厭わず、生死さえ軽く考える。生かされている恩恵を忘れ、暗い妬みや不安に支配される ―― 現地で見ていると、大は戦争から小はいじめや自殺まで、この錯覚が影を落としているように思えます。

アフガニスタンの現場から見る限り、時代は明らかに一つの破局に向かっています。人がこの巨大な錯覚の体系にとどまる限り、希望はありません。希望を演出することはできても、本当ではありません。

干ばつ対策に奔走した立場から見ると、日本ほど豊かな国土に恵まれた国はありません。敗戦直後、飢餓から立ち直らせ、戦で傷ついた人々を慰めたのは、郷土の山河と自然でした。その恵みによって生かされてきたことは、学校で教えられませんでした。おそらく、郷土を築いてきた祖先たちは、このことを知っていました。

株価や経済成長率は、恵みを語りません。武力は、郷土や国民を守りません。三十年間の日本の変化を回顧すると、哀しいものがあります。

「身を寄せ合う」 とは、人が和し、弱者を労わることです。和して同ぜず、ここに積極的な価値と希望があります。平凡ですが、これが三十年の結論です。

現地活動はなおも続きます。「緑の大地計画」を以て日本の良心の気力を示したいと思います。三十年の支えに感謝します。(引用終り)

人は信じられないほどの力を出して事物に挑戦する。たとえば冒険家がそうだ。芸術家にもそんな人がいる。

中村哲氏もある意味では冒険家・芸術家として成っていったのかもしれない。かのアフガニスタンで30年前から(1984年、といえばフーコーが逝った年だ)現地活動を続けている。余人には到底マネのできない命がけの業(わざ)だ。詳細は検索してください。